星野源が好きです。

歌もお芝居も文章もラジオも好きです。

こんなに芸能人(?)にハマったことが過去にないので、自分でとても不思議です。

既刊の本はもちろん全部持っていて、「いのちの車窓から」は単行本も持っていますが、文庫は文庫版あとがきがつくので買いました。

元々文章を書くのが苦手で、克服しようとはじめたエッセイだそうですが、本当に文章がうまくなっているなと感じます。

努力って大事なんだな。

しかし老眼がホントに酷くなって、本を読むのがなかなかつらい。それでも外出のときは本は必ず持っているし、絶対紙で読みたいし、欲しい本は買いたい。減らす努力はしていて、まずは図書館で借りて読み、ほしいと思ったら買う。それでも一人暮らしを始めたときにほぼ持ってこなかった本がどんどん増え、今は実家の本も持ってきたので本棚を買い足し、なんとか納め、それでも今後入り切らないかもしれないし、売れる本はほぼ売ったけど全くなんの足しにもならなかった。

引っ越しのたびに引っ越し屋さんに「本が多いですね…」とため息をつかれます。

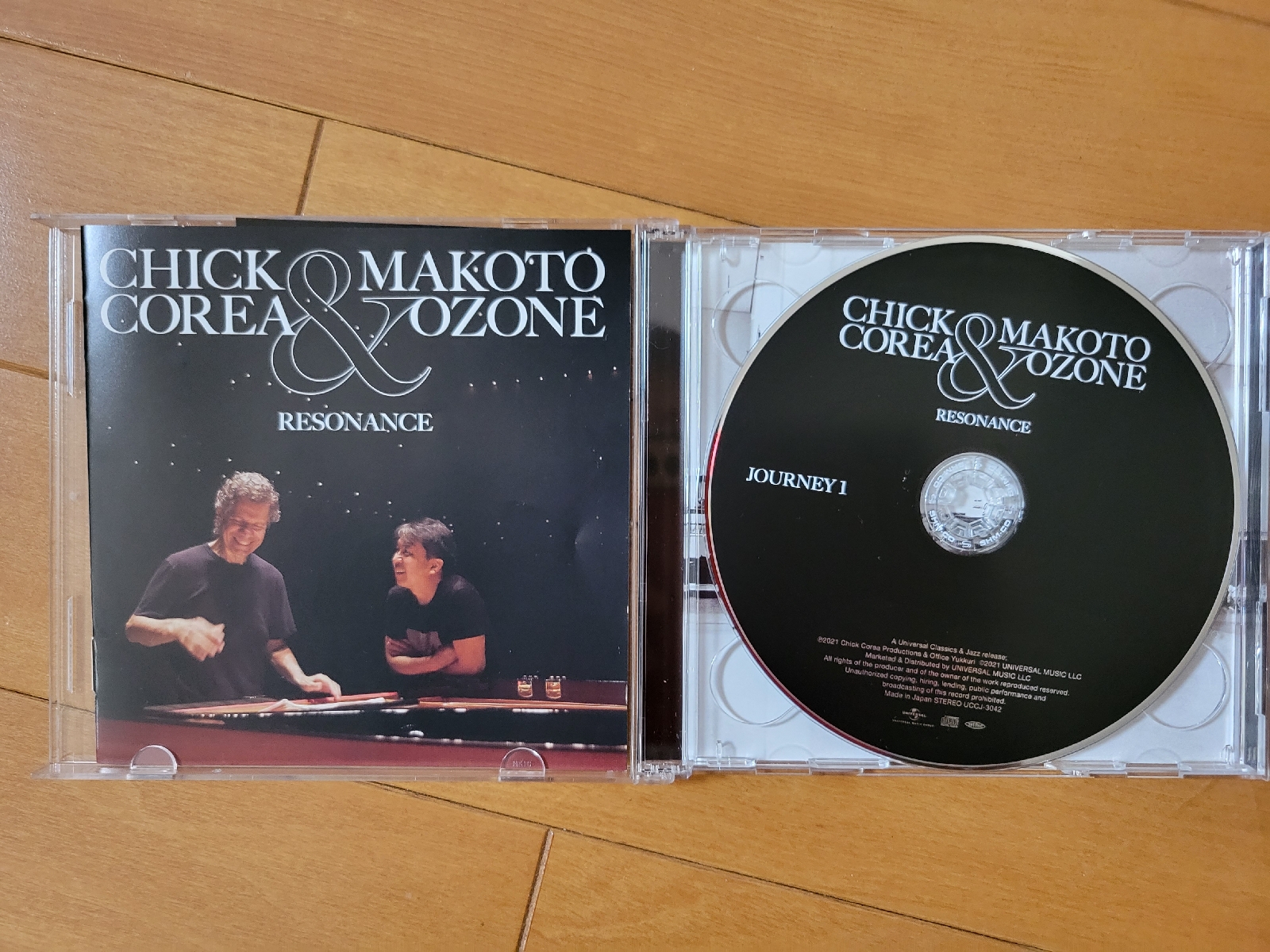

ついでに職業柄CDも多いので家中の壁が棚になってしまう。

でも本もCDも欲しいものは現物として欲しいんだよなー。電子版書籍とか、ダウンロード音源とか無理。本なら装丁、CDならジャケットの作りとか、そういうこだわりまで感じてこそじゃないですか。出版社によってフォントも違うし、PDになった本はあちこちから出るけど、やっぱりこの出版社のフォントじゃないとね!ってのがあるもんね。

え?あるよね?普通ですよね?