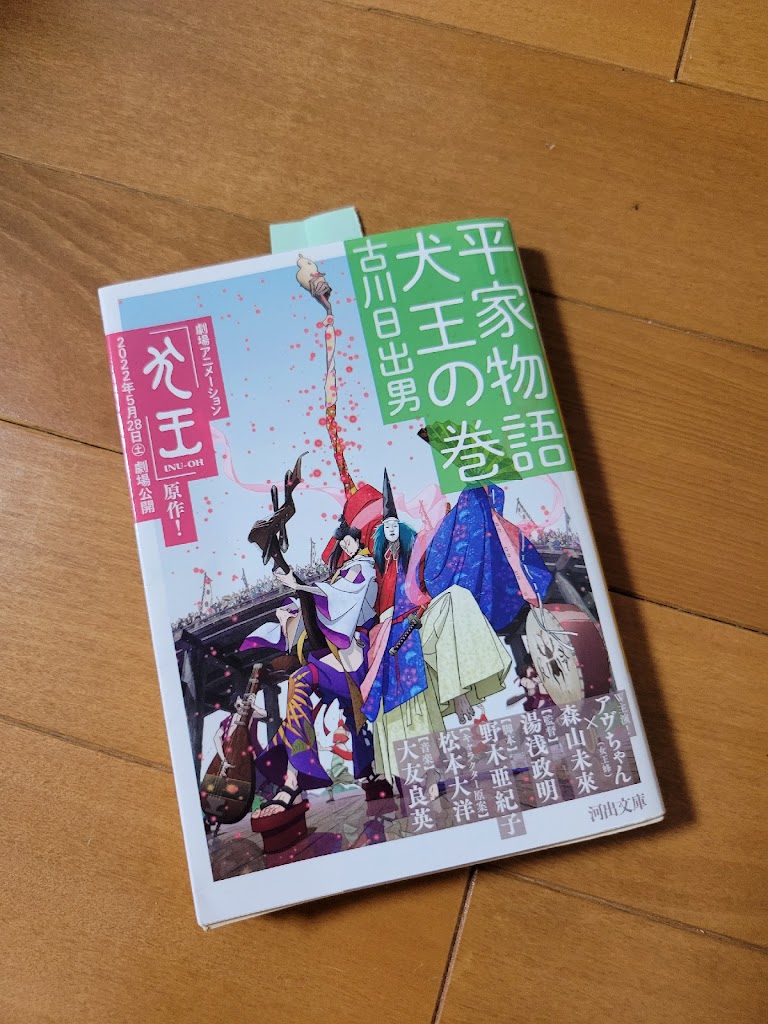

先日、映画「犬王」は観に行きました。

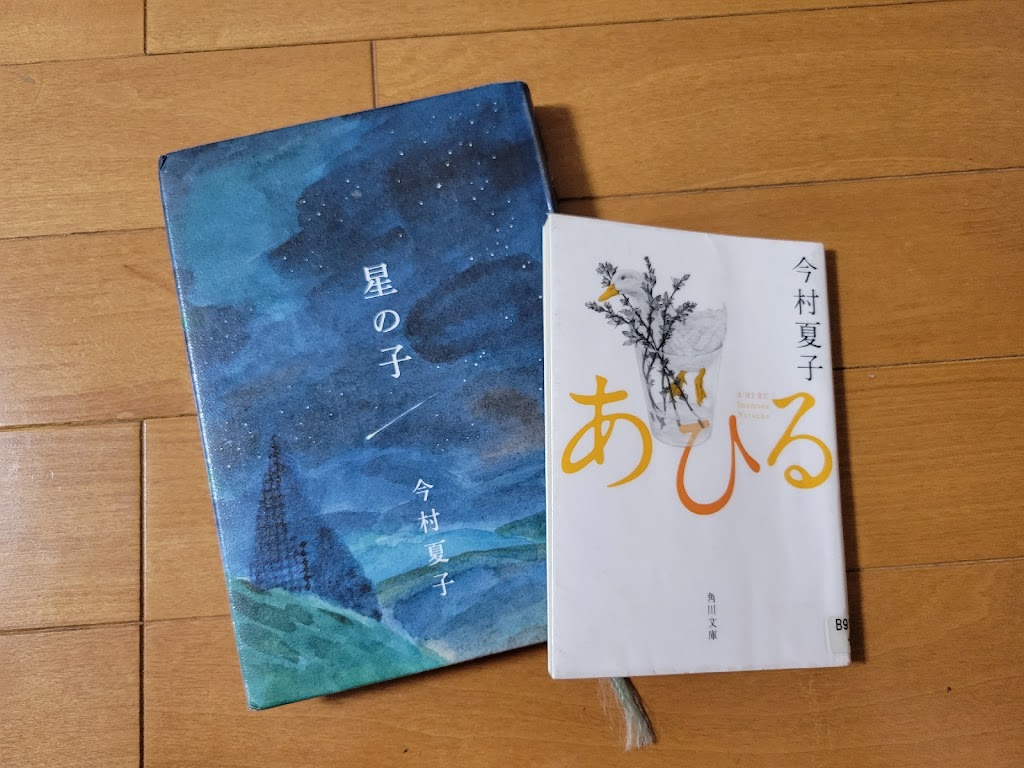

原作もあるので読んでみようと思いました。

今は映画「犬王」のカバーが上からかかっていて、2枚カバーがかかっています。

映画で、犬王と友魚(ともな)が「(俺たちの)平家」を語るたびに

成仏できない平氏の霊たちが成仏していく・・・というような表現を見て

つまり平家は滅んでいった平氏への鎮魂なのか。と思い、

ちょっと調べたら、『江戸川大学紀要』第三二号に

「『平家物語』における鎮魂の諸相」という論文があって(岡田大助 著)、

『平家物語』の主題については、古来、平家滅亡の悲哀、仏教の無常観等諸説ある。しかし今日、少なくともその主題の一つが鎮魂である点については、ほぼ定説となっている。( 『江戸川大学紀要』第三二号「『平家物語』における鎮魂の諸相」岡田大助 より引用))

とあり、やはり「鎮魂」なのか、と。

そのあとNHKの「100分de名著」のテキスト『平家物語』を読み(能楽師 安田登 著)、

『平家物語』と能は、戦いで命を落とした人や、この世に思いを残して死んでいった人の霊を鎮魂するという、共通の役割を持つ芸能でもあります。(NHKテキスト 100分de名著『平家物語』安田登 より引用)

とあって、やっぱり「鎮魂なのか!!」と。

「犬王」の映画を見るまでまったくそういう考えには至りませんでした。

私は能が苦手で(とはいえ結構見ている)、つい避けがちなこともあって、全然知らなかった。

『平家物語』自体は好きで、岩波文庫全4巻で読み、また大学の時のテキストもあり、

仕事で平家語り研究会とかかわるようになって、「覚一本」まで買ってしまうくらいには好きです。

でも、平家語り研究会の演奏会に関わって、薦田先生からお話を聞くまでは、

『平家物語』という本があって、それを琵琶法師が覚えて語っていたのだと思っていました。

が、逆で、琵琶法師が語っていた平家の話をまとめたものが『平家物語』なわけです。

なので、「犬王」みたいに「俺たちの平家」というものが琵琶法師それぞれにあったと思います。

それを覚一が当道座としてひとつにまとめて、残したのだと思います。

そして江戸時代になって「平家正節(へいけまぶし)」が作られ、伝えてきたのだろうと。

ただ、伝えてきたのが盲僧なので、いろいろと違ったりはしたでしょう。

現在、正当な継承者として残っているのは今井勉師お一人だけですが、

平家語り研究会で若手が薦田先生と一緒に「平家正節」と、現行残っている曲から復刻を試み、

演奏会を年に1回開いている、ということです。

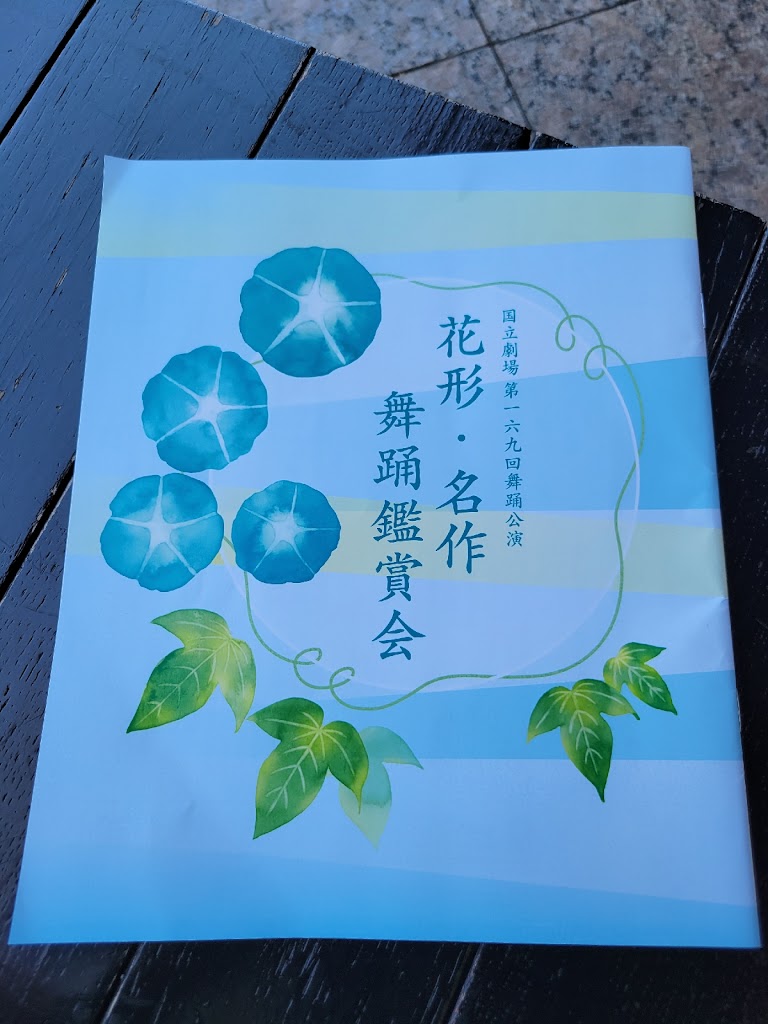

ここで宣伝は滅多にしませんが、9月9日に平家語り研究会の演奏会があります。

カンフェティ https://confetti-web.com/heike-katari/

私はどっぷりはまっておりまして、事務関係ほぼやっております。(経理は苦手なのでお任せして・・・)

大河ドラマも「鎌倉殿の13人」ですが、半分くらいは平家滅亡までの物語だったので、

よく知っている『平家物語』に出てくるお話でした。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」公式ホームページ

https://www.nhk.or.jp/kamakura13/

またアニメ『平家物語』も人気です。

映画「犬王」はいろいろ考えさせられるきっかけを作ってくれた映画なので、お勧めしたいです。

アニメ「平家物語」公式ホームページ

https://heike-anime.asmik-ace.co.jp/

映画「犬王」公式ホームページ

https://inuoh-anime.com/